-

산골 집까지 찾아간다, 거창군의 ‘암환자 건강주치의’지금 이곳에선 2023. 2. 16. 09:52

산골 집까지 찾아간다, 거창군의 ‘암환자 건강주치의’

등록 :2023-02-16 05:00

수정 :2023-02-16 09:26

박준용 기자 사진

서울로 가는 지역 암환자‘고난의 상경치료’ 리포트④ 지역 필수의료 해법

지난해 12월22일, 강정훈 경상국립대병원 혈액종양내과 교수(맨왼쪽)가 경남 거창군 웅양면에 사는 폐암 환자 정아무개씨(오른쪽) 집을 방문해 진료하고 있다. 조윤상 피디 jopd@hani.co.kr

전국 최초 거창 암환자 방문진료 사업 동행취재

“오셨어예.” 지붕에 눈이 소복이 쌓인 시골집에 강정훈 경상국립대병원 교수(혈액종양내과·경남지역암센터 연구부장)와 보건소 관계자가 들어섰다. 폐암 환자 정아무개(72)씨의 배우자가 문을 활짝 열어 강 교수 일행을 맞았다.

지난해 12월22일, 강 교수는 경남 거창군 웅양면에 사는 정씨를 진료하러 왔다. 이날 강 교수와 <한겨레> 취재진이 집에 들어서자, 안방 침대에 누워 있던 정씨가 밝은 표정으로 일행을 반겼다. 그는 손을 뻗어 닿는 거리에 설치한 봉을 붙잡고 몸을 천천히 일으켜 세웠다. 강 교수는 “다리와 머리가 아프다”는 정씨를 15분 가까이 꼼꼼하게 살폈다.

“특별히 문제 되지는 않아요. 제가 안 아프게 통증 조절해 드릴게요.”

거창군은 종합병원이 없는 의료취약지다. 암 환자들은 외지로 치료를 다닌다. 거창군 암 환자 301명의 주치료기관 소재지 현황을 조사했더니, 대구(42%), 서울(38%), 부산(12%), 경남 진주(7%) 순이었다. 강 교수가 정씨를 방문한 날은 기온이 섭씨 영하 7도로 떨어진데다 함박눈까지 쏟아졌다.

강 교수가 병원이 있는 경남 진주에서 경사지고 굽은 빙판길을 차로 한시간 넘게 달려오지 않았더라면, 혼자 거동조차 할 수 없는 정씨가 같은 길을 움직여야 했을 것이다. 정씨는 지난 9일 코로나19와 폐렴으로 숨을 거둘 때까지 1년간 방문 의료진으로부터 보살핌을 받았다.

강 교수는 전국 최초로 시행된 ‘암 환자 건강주치의제’(지역암센터·보건소 연계 사업)의 일환으로 정씨를 방문 진료했다.

방문 진료 수가가 낮은 한국 의료 시스템에서 암 전문의가 환자 집을 찾아 진료하는 일은 거의 없지만, 경남지역암센터와 거창군 보건소 의료진이 암 환자 가정을 주기적으로 방문해 관리하는 시범사업을 3년 넘게 벌이고 있다. 2019~2021년 암 환자 301명이 시범사업에 등록해 방문 진료를 받았다. 경남지역암센터 의료진은 이들 중 128명, 보건소 의료진은 누적 1553회 방문 진료를 했다.

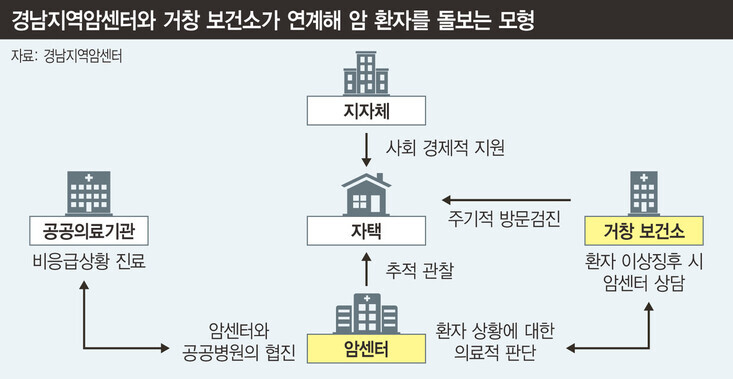

암센터 의료진은 필요하면 화상으로도 환자를 진료한다. 상담 뒤 필요한 처방과 입원 등 조처는 지역 공공병원인 적십자병원이 분담한다. 1차 의료기관인 보건소 의료진, 2차 의료기관인 공공병원, 3차 의료기관인 암센터 의료진이 한 팀으로 환자를 돌본다. “저희가 계속 의료 서비스를 해야 어르신이 (입원하지 않고) 집에 계실 수 있거든요.”(강 교수)

※ 이미지를 누르면 크게 볼 수 있습니다.

보건소·지역공공병원·암센터, ‘원팀’ 환자 관리

“아이고, 대학병원 가면 저희가 3분도 상담이 안 됐는데, 이렇게 (자세히 상담) 해주시니까….” 진료 중에도 정씨 배우자가 되뇌었다. 2014년 암 진단을 받은 정씨는 여러 병원을 전전하다 고향으로 돌아왔다. 처음엔 서울의 ‘빅5 병원’ 중 한곳을 오랜 기간 다녔고, 이후 합병증이 생겨 경북 지역 대학병원으로 옮겼다.

이후 체력적으로도 힘에 부쳐 집에서 요양했다. 정씨는 생전 인터뷰에서 서울에서 치료를 받을 때 고충이 컸다고 했다. “막 숨이 차 가지고 서울 지하철 가면 계단도 못 올라가고…. 지금은 교수님 다녀가면 마음이 편해요.”

현실적으로 암센터 의사가 자주 방문을 할 수는 없는 탓에, 환자에 대한 지속적인 관리는 거창군 보건진료소(18곳)·보건지소(11곳)·보건소(1곳)가 주로 맡는다. 보건소 산하로 의료 취약지에 만드는 보건진료소와 보건지소가 환자를 밀착해 돌보는 것도 특징이다. 이 사업을 연구·지원하는 김준회 박사(경상남도 공공보건의료지원단)는 “보건진료소장님들이 그 마을 환자분들이 어떻게 지내는지 다 알고 계신다.

이분들의 역할도 사업에서 중요하다”고 했다. 인근에서 근무하는 이점혜 강천보건진료소장은 거의 매일 정씨를 방문해 욕창 문제를 살폈다. 김춘미 거창군보건소 건강증진과장은 “암 환자분 중에 홀로 사시는 어르신이 많다. 위생적인 환경 관리, 식이 섭취, 청소와 목욕 서비스도 지원하고 있다”고 말했다.

2차 의료기관인 거창적십자병원은 강 교수와 수시로 소통하며 환자 상태를 챙기고 있다. 최준 거창적십자병원 원장은 “저희는 환자분에게 진통제를 투여하거나, 댁에 계셔도 되는지 3차 병원에 가셔야 하는지 판단을 하기도 하고, 저희 병원에 입원시키기도 한다”며 “판단이 어려울 때 교수님께 자문을 구한다”고 했다.

환자 장거리 이동 불편 없고 지역의료 신뢰 높여

강 교수는 시골 암 환자들이 힘든 몸을 이끌고 집에서 먼 대형 병원, 특히 서울 병원을 찾아가야 하는 현실을 안타까워했다. 그 고충을 덜게끔 사업을 설계했고, 거창군과 함께 구체화했다.

“몇년 전 항암치료를 받는 어르신이 ‘교수님, 제가 병원에 오려면 새벽 5시에 나와서 세번 차를 갈아타고 와야 합니더. 허리가 안 좋아서 버스에 올라갈 때는 기어서 올라갑니다’라고 하시더라고요.

마음이 찡했어요. 서울에 있는 병원을 반복적으로 다니며 치료를 받는 환자와 가족의 고단함은 겪어보지 않으면 말할 수 없는 큰 고통이죠. 똑같은 국민인데, 사는 곳에 따라 큰 병에 걸렸을 때는 치료 환경이 너무 차이가 나는 거죠.”(강 교수)

이런 의료 격차를 줄이기 위해선 환자가 거주 지역 병원을 신뢰하고 치료받을 수 있는 체계를 만드는 게 중요하다. 많은 암 환자들이 지역 의료를 불신해 서울로 향하기 때문이다.

지역의 1~3차 의료기관을 통해 환자가 집에서도 지속해서 의료 상담을 받을 수 있도록 하는 방법은 그 대안이다. 지역암센터가 서울 ‘빅5’ 수준의 브랜드 가치를 따라갈 수는 없겠지만, 암 환자들한테 객지에서 치료받는 고충을 피하면서도 적정한 치료를 받을 수 있는 괜찮은 선택지를 제공할 수 있다는 얘기다.

김귀선(67)씨는 2016년 자궁암 진단을 받은 뒤 서울의 대형 병원에서 치료를 받았지만, 체력적으로 부담이 너무 커 거창으로 돌아왔다. 김씨는 이 사업 대상자로 선정돼 집에서 보건소와 지역암센터의 관리를 받고 있다. “서울에 진료받으러 가면 너무 허무했어요. 의사가 서너 마디 하면 끝이에요. 여기 와서는 정기적으로 제 상황을 봐주셔서 좋아요. ‘내가 너무 늦게 내려왔구나’ 하는 생각도 해요.”

<한겨레> 다큐 ‘큰 병은 서울로, 병원촌 사람들’은 정보무늬(QR코드)를 스마트폰 사진 기능 등으로 스캔하면 볼 수 있습니다.

박준용 기자 juneyong@hani.co.kr

https://www.hani.co.kr/arti/society/rights/1079899.html?_ns=t1

'지금 이곳에선' 카테고리의 다른 글

"교대 간다 하면 뜯어말릴 겁니다"…'기피 직업' 전락한 교사 (0) 2023.02.16 "은마아파트 국평 26억"…넓은 집 가려면 분담금 최대 7.7억 (0) 2023.02.16 카카오 'SM 쩐의 전쟁' 대비…픽코마 상장 접고 추가 투자유치 [시그널] (0) 2023.02.15 [글로벌 What] 日·獨, 보조금 지원…구글도 "서버칩 만들어달라" (0) 2023.02.15 [단독] 해밀톤호텔 ‘불법 건축물’ 철거 10일 만에 또 무단 증축 (0) 2023.02.15