-

술값까지 내렸다… UAE·사우디 외국인 유치 경쟁지금 이곳에선 2023. 1. 17. 08:13

지난해 10월 사우디아라비아 수도 리야드에서 열린 ‘미래투자이니셔티브(FII)’ 포럼 행사 모습. ‘사막의 다보스포럼’이라 불리는 FII는 사우디의 실권자인 무함마드 빈 살만 왕세자가 2017년부터 개최해온 행사로, 재생에너지와 관광, 첨단 기술 같은 유망 분야 투자 협력이 이뤄진다. 작년에는 제이미 다이먼 JP모건 최고경영자, 스티븐 슈워츠먼 블랙스톤 회장 등 전 세계에서 6000여 명의 정부·기업 대표단이 참석했다. /블룸버그

아랍에미리트(UAE) 두바이는 최근 30%인 주류세를 1년간 한시적으로 면제하는 조치를 내놨다. 외국인 비율이 90%에 달하는 두바이는 다른 중동 국가에 비해 음주가 비교적 자유로운 편이지만, 술값이 비싸 외국인들의 불만을 샀다. 두바이 국영 주류 유통 업체인 MMI는 지난 1일 소셜미디어에 이 소식을 전하며 “이제 소비자가 술을 어느 때보다 쉽고 저렴하게 구입할 수 있게 됐다”고 했다.

더 많은 기업과 관광객을 유치해 중동 지역 경제 패권을 차지하려는 중동 국가들 간의 경쟁이 날로 치열해지고 있다. 특히 중동의 맹주인 사우디아라비아와 2000년대 이후 중동의 경제 허브 역할을 해온 UAE의 자존심 대결이 뜨겁다. 사우디가 막대한 오일 머니를 앞세워 글로벌 기업과 인재를 끌어모으자, UAE도 과감한 개혁·개방 정책으로 맞불을 놨다. 뉴욕타임스는 “중동 지역의 관광·투자 중심지를 놓고 부유한 이웃 국가들 간의 경쟁이 심화하고 있다”고 전했다.

◇기업·인재 끌어모으는 사우디

사우디는 두달여 전 킹칼리드 국제공항 인근에 300만㎡(약 90만평) 규모의 통합물류특구를 공개하고, 애플을 첫 번째 주요 파트너사로 발표했다. 살레 알자세르 교통물류부 장관은 “애플이 이곳에 지역 유통 센터를 구축해 제품 조립부터 수리까지 다양한 활동을 할 수 있을 것”이라며 “현재 20여 개 글로벌 기업과도 추가 협상을 벌이고 있다”고 했다.

사우디 정부는 각종 세제 혜택으로 글로벌 기업들을 끌어들여 이 특구를 중동 물류 허브로 만들고, 이를 통해 국내총생산(GDP)에서 운송·물류 부문이 차지하는 비율을 현재 6%에서 2030년 10%까지 늘린다는 계획이다. 공항 확장과 항공사 추가 설립을 통해 사우디에서 갈 수 있는 도착지를 현재의 두 배 이상으로 늘리는 방안도 준비 중이다.

작년 카타르 월드컵 기간에 아랍에미리트(UAE) 두바이에서 관광객들이 맥주를 즐기고 있다. /블룸버그

제조업체들도 사우디로 몰려들고 있다. 작년 5월 미국 전기차 제조업체 루시드모터스는 첫 해외 공장으로 사우디를 택했고, 중국 전기차 스타트업 이노베이트도 사우디에 공장을 짓기로 했다. 대만 IT 기업인 폭스콘도 사우디 국부펀드와 함께 합작법인을 세우고 2025년부터 전기차를 생산할 예정이다. 중동 지역 본부를 사우디로 옮기기로 한 글로벌 기업은 작년 3분기 기준 70여 곳에 이른다.

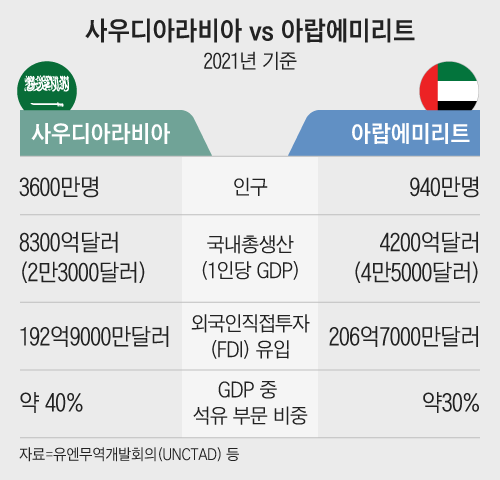

사우디에 대한 외국인 직접 투자는 2017년 14억2000만달러에서 2021년 192억9000만달러로 10배 넘게 늘었다. 2016년부터 본격적으로 비(非)석유 산업 키우기에 나선 사우디의 노력이 가시적 성과를 내기 시작했다는 평가가 나온다. 당시 두바이유 가격이 20달러대까지 떨어지며 산유국 사이에 위기감이 확산하자, 사우디 정부는 친환경 에너지, 엔터테인먼트, 첨단 기술 등 미래 산업 중심으로 경제 구조를 재편하겠다는 ‘비전 2030′과 5000억달러 규모의 미래형 도시 ‘네옴(NEOM)’ 건설 계획 등을 잇따라 내놓았다.

이후 당근과 채찍을 동시에 사용해 글로벌 기업과 인재 유치에 나서고 있다. 2024년부터 사우디 내에 지역 본부를 두지 않은 회사와는 계약하지 않는다는 방침이 대표적인 ‘채찍’이라면, 중동 거점을 사우디로 옮겨오는 회사에 10년간 자국민 의무 고용 면제, 세제 감면 같은 혜택을 제공하는 것은 전형적인 ‘당근’에 해당한다. 다른 한편으로는 여성들의 스포츠 경기장 출입과 운전을 허용하는 등 ‘보수적인 이슬람 국가’라는 이미지 탈피에도 나섰다.

◇투자 유치하려 휴무일도 바꾼 UAE

사우디의 공세가 거세지자 2000년대 초반부터 오일 머니를 인프라에 집중 투자해 중동의 관광·물류 허브로 자리 잡은 UAE도 개혁·개방에 더 속도를 내고 있다. 외국인에 대해 100% 지분 소유를 허용하는 새 회사법을 통과시키고 미혼 커플의 동거를 허용하는가 하면, 이슬람 전통에 따라 유지해온 금·토 휴무제마저 글로벌 스탠더드에 맞춰 지난해 토·일 휴무로 바꿨다.

비자 제도도 외국인 친화적으로 바꾸고 있다. 2019년 고급 인재 유치를 위해 10년짜리 장기 비자(골든 비자)를 내놓은 것을 시작으로, 2021년엔 고용주 보증이 필요 없는 5년짜리 비자(그린 비자)를 내놨다. 일자리를 잃은 사람도 최대 180일간 계속 머무를 수 있도록 했고, 외국인에게도 시민권을 주겠다고 했다. 자국민이 누리는 혜택을 보호하기 위해 외국인의 시민권이나 영주권 취득을 엄격하게 제한해온 중동 국가로서는 파격적인 조치다.

작년 7월엔 사업 절차 간소화, 금융·비자·부동산 서비스 제공 등 인센티브를 강화해 디지털 기업 300개를 유치한다는 계획도 내놨다. 이 제도로 UAE행을 논의 중인 기업이 미국 푸드테크 기업 ‘체인지 푸드’, 안전관리 로봇 개발 스타트업 ‘게코 로보틱스’ 등 벌써 40여 개에 이른다. 이에 그치지 않고 UAE 부통령 겸 두바이 통치자인 셰이크 무하마드 빈 라시드 알막툼은 지난 4일 ‘D33′이라고 이름 붙인 대규모 개발 계획을 발표했다.

앞으로 10년간 100개의 혁신 프로젝트를 추진해 두바이 경제 규모를 현재의 두 배로 키우겠다는 내용이다.사우디와 UAE 두 나라 중 중동 경제 허브 경쟁의 최종 승자가 누가 될지는 아직 미지수다. 사우디는 수니파 맹주라는 지정학적 영향력, 비교적 많은 인구(3600만명)와 넓은 영토, 6100억달러(약 760조원)에 달하는 국부펀드(PIF) 자금력이라는 강점을 갖고 있다.

하지만 비교적 개방적인 문화와 경제 허브 선점 효과, 서방과의 원만한 관계를 자랑하는 UAE의 저력도 만만치 않다. 국부펀드인 아부다비 투자청이 보유한 자산도 7900억달러로 사우디를 능가한다.두 나라뿐 아니라 카타르, 쿠웨이트, 오만 등까지 중동의 경제 허브 자리를 노리고 있어 ‘포스트 오일’ 패권을 둘러싼 경쟁은 앞으로 더 뜨거워질 전망이다.

한국 기업에는 ‘제2의 중동 붐’을 노려볼 만한 기회가 찾아온 셈이다. 손성현 대외경제정책연구원 전문연구원은 “사우디와 UAE 등은 디지털과 첨단 제조 분야부터 엔터테인먼트·관광 등 서비스 부문까지 모두 육성하려 한다”며 “현지 전문 인력과 기술력, 사업 노하우 부족으로 외국 기업과의 합작투자, 기술 이전 등이 절실한 상황이라 해당 부문에 강점을 가진 우리 기업 진출 가능성이 커지고 있다”고 말했다.

https://www.chosun.com/economy/mint/2023/01/12/A2LBDSFLFNGQRDNUWQDNDPQ75Q/

'지금 이곳에선' 카테고리의 다른 글

목소리만 듣고도… AI가 치매·우울증·천식 진단한다 (0) 2023.01.17 “보험료 10만원 깎아준다고?” 실손보험 환승前 체크해야 할 3가지 [왕개미연구소] (0) 2023.01.17 "내 정신적 피해가 겨우 이 정도?" 쥐꼬리 위자료에 우는 범죄 피해자들 (0) 2023.01.17 서울 아파트 분양가 3.3㎡당 2978만원…1년 새 9.6% ↓ (0) 2023.01.16 탁현민, “윤석열 UAE 국가 연주 때 혼자 ‘가슴 손’” (1) 2023.01.16