-

“‘AI 환상’에 찬물 끼얹는 이유? ‘착한 기술’은 없기 때문”지금 이곳에선 2023. 9. 23. 16:47

“‘AI 환상’에 찬물 끼얹는 이유? ‘착한 기술’은 없기 때문”

[WEEKLY BIZ] ‘권력과 진보’ 저자 사이먼 존슨 MIT 교수 인터뷰

최주연 인턴기자

입력 2023.08.31. 18:00

WEEKLY BIZ 뉴스레터 구독하기 ☞ https://page.stibee.com/subscriptions/146096

2007년 5월 스티브 잡스 애플 창업자가 빌 게이츠 마이크로소프트 창업자를 만났을 때 이렇게 말했다. “어제 일을 후회하지 말고 내일을 발명합시다.” 게이츠는 화답했다. “훗날 지금을 위대한 발명의 시기로 되돌아볼 거예요.” IT 발전이 가져올 장밋빛 비전을 그리는 대화였다.

그로부터 16년이 흐른 지금 인간은 스마트폰, 인공지능(AI), 자율 주행 로봇으로 세상을 탐험한다. 과학의 진보가 인류를 더 나은 세상으로 인도할 것이란 믿음이 굳건하다.

이런 희망찬 분위기에 올여름 두 명의 MIT(매사추세츠공대) 교수가 찬물을 끼얹었다.

‘국가는 왜 실패하는가’로 세계적 석학 반열에 오른 대런 아세모글루와 2007~2008년 IMF(국제통화기금) 수석이코노미스트를 지낸 사이먼 존슨이다. 두 사람이 함께 쓴 ‘권력과 진보(Power&Progress·생각의힘)’는 ‘테크노 낙관주의’에 빠진 세상을 향해 도발한다.

과학 기술이 암, 지구온난화, 심지어 빈곤까지 인류의 온갖 난제를 해결할 태세지만, 저자들은 ‘과연 그럴까’라는 의문을 제기한다. 두 사람은 “기술의 진보로 소수의 기업과 투자자만 이득을 보고 있다”고 일갈한다. ‘디지털 디스토피아’를 경고한 두 저자 중 존슨 교수를 WEEKLY BIZ가 화상으로 만났다. 그는 1996년부터 MIT 슬론경영대학원에서 기업가 정신을 가르치고 있다.

존슨 교수는 “기술 도약이 자동적으로 인류 번영을 가져오지 않으며, 경제적·사회적·정치적 선택에 따라 명암이 엇갈려 왔다는 점을 증명하고 싶었다”며 “테크 기업, AI 연구자, 정부의 잘못된 선택으로 극단주의, 감시 통제, 조작 선동, 가짜 정보가 판치는 반(反)민주주의 시대가 도래하고 있다”고 했다.

'권력과 진보'의 저자인 사이먼 존슨 MIT 교수./MIT

◇AI 환상 경계하라

요즘 세계는 AI에 대한 기대감으로 가득 차 있다. 존슨 교수는 이에 대해 “AI 기술에 경도된 이들은 인간의 적응성과 독창성을 간과한다”며 “수많은 업무를 자동화하는 것에만 몰두하고 있는데 현재로선 정작 인간을 크게 능가하지도 생산성을 높여주지도 않는 ‘무인 계산대’ 같은 수준”이라고 했다.

마트에 무인 계산대를 설치하면 바코드 찍는 업무가 계산원에서 소비자에게 전가된다. 생산성에 작은 이득을 얻을 수 있지만, 고용이 줄어든 만큼 다른 곳에서 새로운 업무가 창출되지는 않는다. 상품 가격이 낮아지지도 않고, 소비자 삶에 별다른 혁신이 일어나지도 않는다는 게 그의 지론이다.

AI도 마찬가지. 존슨 교수는 “숙련된 고객 상담사, 금융 분석가와 IT 전문가의 일은 AI로봇이 제대로 수행하지 못한다”며 “많은 기업이 과장된 담론에 휩쓸려 ‘그저 그런 자동화’ 물결에 올라타고 있다”고 했다.

올 여름 지식인 사회에서 화두가 된 사이먼 존슨 교수와 대런 아세모글루 교수의 신간 '권력과 진보'./생각의힘

◇‘설득 권력’ 조심하라

AI가 돌풍을 일으키는 이유를 존슨 교수는 권력의 관점에서 바라본다. 그는 “과학기술을 공공선을 위해 쓴다고 주장하는 빅테크 경영자, 정치권의 ‘설득 권력’을 통해 AI 환상이 부상했다”고 말한다.

‘설득 권력’의 무서움을 보여주는 사례로 존슨 교수는 19세기에 수에즈운하를 성공시킨 페르디낭 마리 드 레셉스(1805~1894)를 이야기했다.

프랑스 외교관이자 기술자였던 그는 수에즈운하에 이어 파나마운하 프로젝트를 밀어붙이다 실패했다. 공사가 진행된 1881~1889년 2만2000명의 근로자가 현장에서 목숨을 잃었다. 투자자들은 거액을 날렸다. 존슨 교수는 드 레셉스가 까다로운 지형 조건, 말라리아·황열병 신호를 무시한 채 사업을 강행할 수 있었던 건 ‘수에즈에서의 성공 신화’에 기반한 설득 권력을 가졌기 때문이라고 지적했다.

존슨 교수는 ‘빅테크’의 위선을 날카롭게 꼬집는다. 그는 “많은 실리콘밸리 엘리트가 스스로 ‘중도 좌파’이며 민주적 제도를 지지한다고 자처하지만, 이들의 행태와 경영 성과는 오히려 반(反)민주적”이라고 했다. 예컨대 소셜미디어 기업은 최근까지 사용자의 체류 시간을 늘리기 위해 극단주의, 가짜 정보 확산에 앞장서는 알고리즘을 채택해왔다는 것이다.

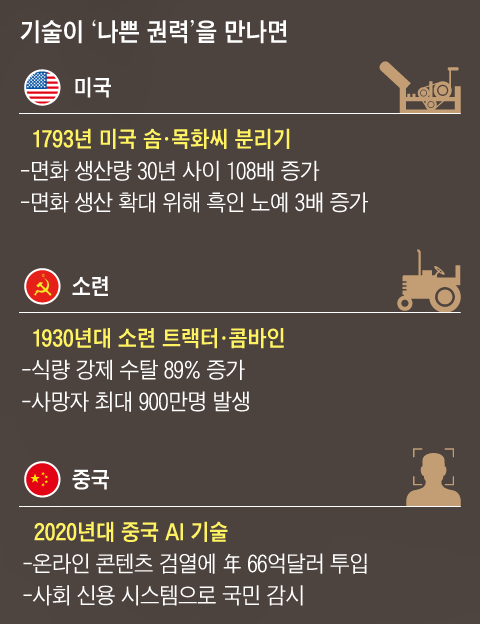

그래픽=김의균

◇‘착한 기술’은 없다

존슨 교수는 ‘테크노 낙관주의’를 경계하라고 말한다. 그는 “사무 소프트웨어와 자동화 도입으로 중간 소득 일자리가 많이 사라졌고, 대학을 나오지 않은 미국인들의 실질소득이 감소했다”고 했다.

존슨 교수는 좋은 기계가 산업 현장에 도입되면 더 높은 임금과 생산성으로 이어진다는 ‘애덤 스미스 법칙’을 거스르는 사례가 과거에 여럿이었다고 했다.

미국에선 1793년 혁신적인 조면기(솜·목화씨 분리 기계) 개발로 면화 생산량이 100배 이상 늘었지만, 생산이 급증한 만큼 인력이 더 필요해 흑인 노예가 100만명 가까이 늘었다. 소련은 1930년대 트랙터·콤바인으로 농업 기계화를 밀어붙였는데, 식량 강제 공출량이 급증하면서 최대 900만명이 사망했다.

좋은 기술과 나쁜 권력이 만나 벌어지는 비극은 여전히 세계 곳곳에서 벌어지고 있다고 존슨 교수는 말한다. 중국 공산당은 온라인 콘텐츠 검열과 감시에 매년 66억달러를 사용한다. 신장위구르족을 잠재적 반란 세력으로 간주하고 이들의 얼굴 특징을 파악하는 AI 기술도 쓴다. 존슨 교수는 “중국 출판사들이 ‘중국 비판 내용을 수정해 ‘권력과 진보’를 출간하고 싶다’고 연락해왔다”며 “중국의 감시 시스템을 지지하지 않는 데다, 책의 3분의 1이 중국을 비판하고 있어 거절했다”고 했다.

◇‘감시 이익’ 거대한 돈벌이

존슨 교수는 ‘감시 이익’이란 개념도 이야기했다. 그는 “감시 시스템은 이제 거대한 비즈니스 모델로 자리 잡았다”며 “아마존에서 AI 카메라가 물류 창고 근로자를 촬영하고, 구글은 맞춤형 광고를 통해 막대한 수익을 창출하고 있다”고 했다.

존슨 교수는 “소비자 개인은 오픈 AI와 구글, 마이크로소프트가 내 데이터를 어떻게 감시하는지, 어떻게 내게 다시 돌아와 무슨 영향을 미치는지 알 권리가 있다”며 “디지털 경제 시대의 근로자 역시 첨단 기술이 유익한 방향으로 쓰이도록 움직여야 할 것”이라고 했다. 그는 “기술 발전으로 눈부신 성과를 낸 과거가 앞으로의 성공을 보장해주지 않는다”며 “한국 역시 기술의 미래 경로를 점검해야 한다”고 했다.

존슨 교수는 기술 발전으로 희망도 생기고 있다고 했다. 그는 “정치적 목적으로 움직이던 과거 전통 노조와는 달리, 최근 아마존·스타벅스에서 새로운 형태의 젊은 노조가 생겨난 것을 지켜보고 있다”고 했다. 이들은 정치 이념 대신 근로 현장과 직접 관련된 주제에 집중하고, ‘고펀드미’ 같은 소셜 플랫폼으로 모금한다.

WEEKLY BIZ 뉴스레터 구독하기 ☞ https://page.stibee.com/subscriptions/146096

https://www.chosun.com/economy/weeklybiz/2023/08/31/DM55CT6LUBDS5GW7F7QCM3OJLE/

'지금 이곳에선' 카테고리의 다른 글

신촌·종로일대 노후모텔 재건축 땐 용적률 30% 더 준다 (1) 2023.09.24 "조합 생기면 더 오른다"…매물 거두는 은마 집주인들 (0) 2023.09.24 12초당 한병씩 팔렸다, 여름에 어울리는 로제 와인의 매력 (0) 2023.09.23 [단독] ‘김기현 축사’ 보수단체, 대관 불가능 관광공사서 창립식 (0) 2023.09.23 "인생 첫 책"…조민, 아빠 조국과 나란히 베스트셀러 올랐다 (0) 2023.09.23