-

[모던 경성]‘끔찍하고 지옥 같은 냄새!’…한달 한번도 목욕 안 하는 조선인문화 광장 2023. 5. 27. 15:30

[모던 경성]‘끔찍하고 지옥 같은 냄새!’…한달 한번도 목욕 안 하는 조선인

[뉴스 라이브러리속 모던 경성]조선인 냉대하는 목욕탕, 공중목욕탕 설치 요구 급증

입력 2023.05.27. 06:00업데이트 2023.05.27. 09:25

20세기초 조선의 목욕탕은 일본인들이 주로 운영했다. 조선인은 한달에 1번 목욕하는 이도 드물었다. 위생과 청결이 근대문명의 척도인 시대, 목욕은 문명의 상징이었다. /김도원 화백

‘우리 조선 사람은 목욕을 자주 하지 않는 것이 큰 폐단이올시다. 공동목욕탕이 시설되지 못한 시골에는 다시 더 말할 것도 없거니와 처처에 목욕탕이 완전히 설비된 경성이나 기타 큰 도회지에서도 목욕에 대한 관념이 매우 희박합니다.’(‘목욕과 위생’1, 조선일보 1925년11월18일)

100년 전 조선 사람들은 한 달에 몇 번이나 목욕을 했을까. 매일 아침, 저녁 샤워에 익숙한 요즘 사람들은 경악할 정도로 목욕은 연례행사였다.

당시 신문은 ‘조선 사람들은 대개 피부에 때가 까맣게 나타나 보이기 전에는 목욕할 생각을 아니할 뿐 아니라 더욱이 여자들은 열흘이나 보름 만에 한 번씩 하는 것도 오히려 극히 잦은 셈이 되고 보통 한 달에 한 번씩 하는 여자도 드물다’고 한 뒤, ‘강원도 어떤 여자는 18년동안을 목욕하지 않았다는 듣기에도 가슴이 답답한 이야기를 언제인가 한번 들은 일이 있습니다.

이것은 너무 참혹한 이야기이지만은 아마 조선 전도를 통틀어 조사하여 보면 1년에 몇번이라고 목욕한 날자를 헤일 수 있으리 만큼 더디하는 이들은 수두룩하게 많을 것’(이상 목욕과 위생’1)이라고 썼다.

종로구 재동에 개업한 파초목욕탕 광고. 조선일보 1923년 9월22일자에 실렸다.

◇독립신문, 이틀에 1번 목욕 권장

‘오, 말로 표현할 수도 없고, 차마 맡을 수도 없고, 도저히 견딜 수도 없는 냄새, 끔찍하고 지독한 냄새, 지옥 같은 냄새! 냄새가 심하다고 아버지나 다른 조선인에게 불평해도 소용없다. 왜냐하면 그들은 자신의 조상들이 사랑했던 것을 자신도 사랑하기 때문이다.’(국역 윤치호 영문일기 5, 1905년 11월8일)

좌옹 윤치호가 고종에게 귀국 보고하기 위해 궁궐에 들어가는 날 쓴 일기다. 하와이, 일본 여행을 마치고 돌아온 직후라 그런지, 좌옹은 냄새에 더 민감했다. 1년에 몇차례 강에서 멱감는 게 전부인 시절이었으니 더러운 몸과 옷에서 나는 악취는 심각했을 것이다.

위생과 청결은 근대 문명의 상징이다. 서세동점의 구한말 무렵, 목욕은 개인의 기호가 아니라 문명의 척도가 됐다.

서구, 일본과 접촉한 개화파, 계몽사상가들은 목욕을 근대를 성취하기 위한 주요 수단으로 생각했다. 독립신문(1896년5월19일)은 ‘몸에 병이 없으려면 정(淨)한 것이 제일이니, 그 정한 일은 곧 선약(仙藥)보다 나은 것이라…몸 정케하기는 목욕이 제일이라’며 목욕을 권장했다. 신문은 구체적으로 이틀에 1번은 목욕할 것을 권장했다.

목욕탕에서 조선인 차별을 고발하는 조선일보 1921년7월28일자 기사

◇청결과 위생은 근대 문명의 척도

문제는 목욕할 공간이 마땅찮다는 사실이었다. 100년 전 욕실을 설치한 집은 드물었다. 욕실을 갖춘 ‘문화주택’에 사는 주민은 극소수였다. 일제시대 신문에는 공설목욕탕 설치를 촉구하는 기사들이 자주 눈에 띈다. 일본인이 주로 사는 용산이나 명동 주변엔 사설 목욕탕이 많은데, 조선인이 많이 사는 지역에는 주민 수에 비해 목욕탕 숫자가 태부족이었다.

이 때문에 공설목욕탕을 사회복지, 편의시설처럼 행정 관청이 건립비를 대고 저렴하게 이용할 수 있게 하자는 요구가 많았다.

‘평양부(府)에서는 부내 일반 빈곤자와 노동자를 위하야 평양부의 공설사업으로 증왕(曾往,이전) 자혜병원 되었던 터에 목욕탕을 개설하는 동시에 공설이발소까지 설치하야 일반에게 반액으로 제공한다는데 이것은 영리의 목적이 아니라 일반의 위생을 위하여 시설함인 고로 부내 인민은 크게 기뻐한다더라.’(‘평양에 공설욕장 개시’, 조선일보 1920년7월12일)

하지만 세금으로 짓는 공설 목욕탕 건립을 주로 조선인들이 사용한다는 이유에서 중단하는 사례도 있었다. 경성부가 조선인이 주로 사는 북촌 계동(桂洞)에 공설욕장을 설치하려다 ‘조선부민에게만 편의를 주는 사업임’으로 중단했다. 이에 ‘조선인도 납세의 의무를 실행하는 시민이 아닌가. 조선부민에게서 징출한 예산을 조선인 시민을 위하여 지출하는 것은 당연한 일이 아닐까’(‘不公한 사회사업’, 조선일보 1924년12월17일자 사설)라고 비판했다.

‘참 너무나 노골적 감정문제가 아닌가’라는 표현까지 썼다. 총독부의 차별이 치졸하다고 대놓고 비판한 것이다.

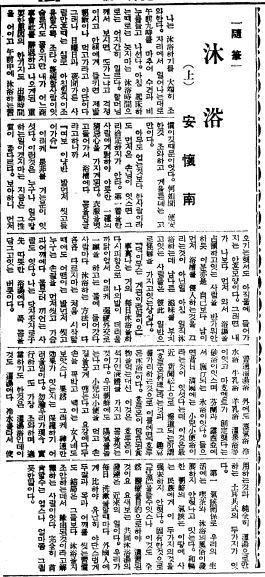

소설가 안회남이 목욕을 예찬한 수필 '목욕'상, 조선일보 1937년 3월21일자.

◇日 목욕탕 주인, 조선인 차별 사례 빈발

결국 사설목욕탕을 이용할 수밖에 없는데, 목욕탕에서까지 민족차별을 겪는 사례가 빈발했다. 일본인 업주들이 주로 목욕탕을 운영하다보니, 조선인은 더럽다는 이유로 차별한다는 것이었다. ‘일본 사람들이 경영하는 목욕탕에서는 일본 사람만 들이고 우리 조선 사람은 못들어오게 아주 거절하는 목욕탕이 많이 있는 것은 사실이다.

조선 사람들을 못들어오게 하는 이유는 다른 것이 아니라 조선 사람들은 모두 더럽다고 한가지로 목욕할 수없다는 이유이다.’(‘동서남북’, 조선일보 1921년2월17일)

‘▲해주의 어느 일인의 목간(목욕탕)에서는 조선인이 목욕가면 일인도 물이 부족하여 못하는데 조선 사람은 아니된다고 한다▲돈은 조선 사람의 돈이나 일본 사람의 돈이나 동일할 터이지’라면서도 ‘조선 사람으로서 목욕간 하나도 깨끗이 못하는 것은 사실이 아닌가▲외국인 욕할 것없이 목욕간 하나라도 사회적 사업으로 경영하여 보자’(이상 ‘휘파람’, 조선일보 1926년3월24일)

일제시대 내내 목욕탕을 둘러싼 조선인 차별 기사는 끊임없이 등장한다.

◇탕안에서 고래고래 소리지르는 이용객

목욕탕 출입이 많지 않다보니 위생 수칙도 엉망인데다 공중예절도 제대로 지키지 않는 경우가 많았던 모양이다. ‘일본 사람의 경영하는 목욕탕에서 흔히 조선 사람을 차별하야 목욕탕에 들어오지 못하게 한다고 떠드는 말을 들을 때에 분한 생각이 돌발하야 어찌하면 ▲이런 버르장머리를 못하게 할까하고 그의 불친절한 것을 통매(痛罵)하였었다.

그러나 일전에 어느 일본 사람 목욕탕에를 가서 목욕을 하는 중에▲어느 시골 사람인지는 자세히 알 수 없으나 목욕탕 문을 드르르 열고 들어오더니 발도 씻지 않고 또는 뒤수도 하지 아니하고 목욕탕 안으로 쑥 들어오더니 몸의 때를 함부로 딲아서▲같이 목욕하는 사람의 비위를 거슬이는지라. 나는 황연이 깨닫기를 이러한 까닭으로 차별을 주장하는 것이라는 의심이 나서 ‘인필자모(人必自侮) 이후에 인이모지(人以侮之)’라는 옛말이 생각난다.

또 그뿐 아니라▲조금 있더니 외마디 소리로 한간 두간 열두간이라고 신이냐 넉시냐하며 고성대호하는지라「한간,두간,열두간」이라는 말은 불경(佛經)에 일관음 이관음 십이관음 (一觀音 二觀音 十二觀音)인데 ‘이것은 그 뜨거운 기운을 잊어버리자는 방법인 듯하다’ ▲한 사람의 소리로도 귀가 아프고 졍신이 삭막한 중에 어떤 작자 하나가 또 따라서 병창을 한 즉 목욕탕이 떠나갈 지경이요,

목욕하던 사람들은 너나할 것 없이 눈쌀을 찌푸리고 입맛을 쩍쩍 다시다가 평양말본으로 이런 쌍화가 있나하고 목욕도 못하고 도로 와서 생각한 즉 ▲분한 마음이 머리끝까지 올라온다. 이만한 것도 남만 같지 못하여 남에게 모욕을 당하니 어느날 어느때에나 각성들을 하여 차별을 당하지 아니할까(분탄생,憤歎生)’(‘사령탑’,조선일보 1923년5월3일)

◇'목욕탕 예찬론자’ 안회남

소설가 겸 평론가 안회남(1901~?)은 목욕예찬론자였다. ‘나는 목욕하기를 대단히 좋아한다. 자리에서 일어나는 대로 오전9시를 맞춰 수건과 비누를 들고 나선다…내가 어느 상사회사를 사퇴하고 나오게 된 중요한 원인의 한 가지도 출근시간을 어기고 오전중에 목욕하는 습관이 있기 때문’이라고 했다. 수필 ‘목욕’ 상(조선일보 1937년3월21일)에 고백한 내용이다.

안회남은 한여름에도 피서 대신 목욕탕을 고집할 만큼 목욕 마니아였다. ‘나는 피서를 안 간다. 오히려 목욕탕안으로 더위를 찾아든다. 한 두어시간만 얼굴과 머리를 수증기로 서리게 하고 온 몸을 열한으로 뒤집어쓰게 한 다음 맑은 물로 깨끗하게 씻은 후….’(‘나의 피서 안 가는 辯’, 조선일보 1938년8월16일) 그는 적당히 운동하고 목욕탕을 다니는 게 번잡한 피서지에 가서 땀 안흘리고 뚱뚱해지는 것보다 낫다고 했다.

1980년대까지만 해도 일주일에 한번 목욕탕에 가는 게 고작이었다.지금은 하루 두번 샤워하는 게 일상이 됐다. 원룸 자취방까지 온수 나오는 욕실을 갖추고 사는 세상이다. 문명의 척도가 청결이라면 최고의 문명시대를 살고 있는 셈이다.

◇참고자료

박윤재, 때를 밀자-식민지 시기 목욕 문화의 형성과 때에 대한 인식, 도시를 보호하라, 역사비평, 2021

이인혜, 목욕탕, 국립민속박물관, 2019

※'기사보기’와 ‘뉴스 라이브러리 바로가기’ 클릭은 조선닷컴에서 가능합니다

https://www.chosun.com/culture-life/culture_general/2023/05/27/JLMPO3BSVNDGNK6KPYBOETUYJY/

'문화 광장' 카테고리의 다른 글

“눈이 잘 안 보이니까 뿌예서 다 이뻐 보이고 멋있어” (1) 2023.06.03 낮은 자리에서도 밝음을 잃지 않는 이가 참된 인간이다 (0) 2023.05.27 WEEKLY BIZ] 이번엔 중국의 현대 미술 ‘경매 굴기’ (1) 2023.05.25 “개미들 사고 싶어 환장”... 라덕연 수법, 이 영화와 비슷하다 [Biz&Cinema] (0) 2023.05.25 궁궐 물들인 구찌…경복궁의 밤은 낮보다 아름다웠다 (0) 2023.05.18